2011年12月06日

ストラテジーブレティン 第60号

債務史観vs. 生産性史観⑤

ユーロトリレンマの解消と危機からの生還

債務史観によって欧州情勢の現状を見る人々の間では、これからは過剰債務の清算という暗い時代に入るとの悲観的結論が蔓延している(たとえばケネス・ロゴフ氏など)。しかし生産性史観にもとづけば、危機は不適切な事情により成長が阻害されている事によっておこっているのであり、成長阻害要因が取り除かれることで、将来の成長が可能となる、との展望が開かれる。私は危機こそは将来の成長基盤を整えるチャンス(危機=好機)でもある、と主張したい。

危機の根本原因は財政より金融に

ユーロの最大の成長阻害要因となってきたのは、「ユーロ圏同一金利の成立による金融不全」であった。一般的にはユーロ危機の原因は財政赤字と捉えられているが、その放漫財政を許した根本原因は金融市場が適切な資源配分を果たして来なかったという機能不全にある。ユーロ発足後の10年間は、インフレ(賃金上昇)、生産性、財政節度、経済成長のどれをとっても域内不均衡が拡大の一途を辿った10年であり、それが放置されればユーロ崩壊は不可避という状況にあった。過去10年間資本は高インフレ、高成長、低生産性、財政節度の緩い南欧に向かって一方方向に流れ、バブルを作っては資本を浪費させ、域内不均衡を増長させた。トリレンマの罠にはまったユーロ

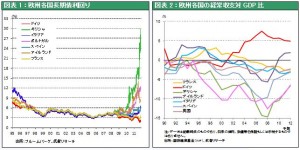

過去10年間ユーロ圏はいわゆる「国際金融のトリレンマ」に陥っていた。図1に見るごとく1999年のユーロ発足まで相当程度の幅があったユーロ圏各国間の長期金利格差は2000年から2008年にかけて完全に消滅し、ユーロ圏内同一金利(長短ともに)が成立した。しかしよく考えればそれは経済合理性、換言すれば「国際金融のトリレンマ」という命題にそぐわないものであった。「国際金融のトリレンマ」とは①為替レート、②金利、③資本移動の3つの自由を同時には獲得できないというものである。中国のように①為替レートを人為的に定めている国は、②国内金利の自由度も放棄しないので、③資本移動を規制するしかない。また1992年のポンドショックでは、③資本移動の自由を維持しつつ、①為替レートの自由度をも維持しようとした(為替水準をEMS域内の為替変動幅2.25%に抑えようとした)イギリスは、②国内金利の自由度を失い金利急騰→リセッションという罠に陥った。結局景気を支えるために②金利の自由度を選択せざるを得ず、①為替の自由度を放棄せざるを得なかった。以降イギリスは、国内金利の自由度を優先し、為替水準(スターリングポンド)は変動相場として市場に任せることとなった。

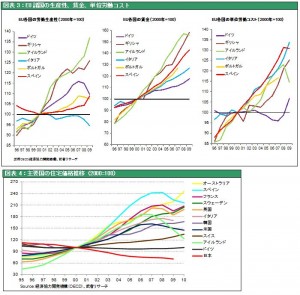

当然、かつ望ましいユーロ圏内金利差の拡大

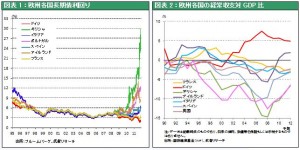

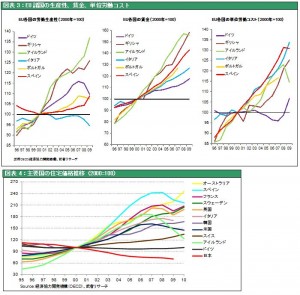

このように中国やイギリスには明確な優先順位があり、経済と金融の安定性が保たれているのであるが、2008年までのユーロ加盟国は、①域内の固定レート、②金利の自由度(域内同一金利)、③資本移動の自由、という3つの自由を同時に獲得しようとしていたわけで、「国際金融のトリレンマ」をという命題に明かに矛盾していた。①、②、③が同時に成り立つということは、域内の競争力格差と不均衡が拡大一方となることである。2008年までのユーロは同一金利故に、不均衡拡大から崩壊に至るという体制的欠陥があったと言える。図表2に見るよう欧州各国の競争力を投影する経常収支対GDP比はドイツの独り勝ち傾向が強まる一方であり、その背景に著しい賃金上昇率と単位労働コストの乖離が存在したが、金融市場はそうした格差を一段と助長した。図表3に見るように、ドイツの賃金上昇は過去10年間で1割台と南欧諸国の4~6割に比べて著しく低かった。また主要国の住宅価格を比較すると、世界中がバブル景気に狂奔した2000年代において、ドイツと日本だけ住宅価格が下落した(図表4)。ユーロ圏内同一金利は高インフレの南欧諸国に低実質金利を与えインフレを加速させ、低インフレのドイツに高実質金利を与え一段とインフレを抑制し、ドイツの競争力を著しく高めたのである。 こうした推移を踏まえれば、2009年以降ユーロ圏各国間の長期金利格差が再度大きく拡大してきていることは、「国際金融のトリレンマ」の解消を意味し、経済合理性に合った動きと言える。金利が低下し資本が流入するドイツでは景気とインフレが刺激される一方、金利上昇により資本が流出する南欧ではその逆が起き、自ずと競争力ギャップと不均衡が是正される。南欧諸国における金利上昇が破壊的水準以下に抑制されさえすれば、金利格差のもとで、むしろユーロの一体化は維持しやすくなると考えられる。異なる金利差が受容されると不均衡の調整の際に求められる財政負担は小さくなり、より財政統合が進みやすくなる。